المدونة

قصة الإدارة: المدرسة التقليدية (2)

بزغت شمس المدرسة التقليدية للإدارة في القرن الثامن عشر وفي بدايات القرن التاسع عشر، كان البشر يعيشون مرحلة إنتقالية مهمة جداً. الثورة الصناعية، بدأ فيها الإنتاج المواد والبضائع بشكل كبير، وأيضاً بدأت المؤسسات الكبيرة بالظهور. صاحب ظهورها مشاكل تتعلق بإدارة هذه المؤسسات، وتوجيه العمّال والموظفين. حاول المنظرين وأصحاب الأعمال في تلك الفترة البحث عن الحل الأفضل للعمل والإنتاج، بما يتناسب والأوضاع السائدة في ذلك الزمن.

انقسم الباحثين في تلك الفترة إلى قسمين:

- قسم أطلق عليهم الإدارة العلمية Scientific Management.

- والقسم الآخر أطلق عليهم الإدارة الكلية Total Entity Management.

الإدارة الكلية:

أهم ما يميز هذه المدرسة أنها بخلاف المدرسة العلمية لا تنظر للعامل على أنه وحدة إنتاج، وأن الإدارة هي بالسيطرة ورفع مستوى إنتاجيته. مدرسة الإدارة الكلية قدمت شيئين جديدين للإدارة:

- محاولة حل إشكاليات العمل بالنظر للمؤسسة أو المنظمة ككل.

- بداية إدخال الجانب الإنساني والعاطفي في الإدارة.

أبرز أعلام هذه المدرسة:

- هنرلي فايول، أول من نظر وكتب في الإدارة ودعى لتدريس الإدارة في الجامعات والمدارس، وينتسب له فكر “الفايولزم”. وضع المهام الست للمدير الفعّال، وهي:

1. التنبؤ.

2. التخطيط.

3. التنظيم.

4. القيادة.

5. التنسيق.

6. التحكم.

كما وينسب له وضع أربعة عشرة قاعدة إدارية لاتزال تدرس، وتعتبر أساس لمعظم النظريات الإدارية إلى يومنا هذا، هذه النظريات هي:

1. التقسيم والتخصص، في الأعمال تؤدي إلى نتائج أفضل وأكثر بذات المجهود.

2. السلطة والمسؤولية، السلطة تصنع المسؤولية.

3. الإنضباط في مكان العمل مهم جداً. ومن ينتهك قوانين العمل يجب على المدير مجازاته.

4. وحدة تلقي القرارات، الموظف لا يتلقى الأوامر إلا من شخص واحد.

5. وحدة مصدر القرارات، الأنشطة التنظيمية يجب أن تكون من سلطة مركزية وخطة عمل واحدة.

6. مصلحة المنظمة تأتي قبل المصلحة الفردية.

7. أجور الموظفين، الرواتب يجب أن تكون متناسقه مع الخدمة المقدمة وعادلة للموظف وصاحب العمل.

8. المركزية، المركزية تهدف إلى الإستخدام الأفضل للموظفين، وتختلف درجة المركزية بإختلاف المنظمة.

9. السلم الإداري، واضح ومحدد من أعلى إلى أدنى مرتبة في الهيكل الإداري.

10. النظام، التنظيم للمواد والموظفين أمر أساسي في المنظمة.

11. الإنصاف، معاملة الموظفين يجب أن تكون مزيجاً من العطف والمساواة.

12. الإستقرار الوظيفي للموظفين، لتحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية، يجب توفير بيئة عمل مستقرة.

13. المبادرة، التفكير ووضع الخطط وتنفيذها دافع مهم للنجاح.

14. العمل الجماعي مهم وأساسي لنجاح المؤسسة.

- ماري فوليت، من أوائل من كتب عن الإدارة من النساء، حاولت ملء الفراغ بين الإدارة العلمية الخاصة بفريدريك تايلر، والفلسفة الإجتماعية المستجدة في ذلك الوقت والخاصة بتحسين أوضاع العمال في مكان العمل. تركزت أعمالها على التحفيز ومجموعات العمل.

قصة الإدارة: المدرسة التقليدية (1)

بزغت شمس المدرسة التقليدية للإدارة في القرن الثامن عشر وفي بدايات القرن التاسع عشر، كان البشر يعيشون مرحلة إنتقالية مهمة جداً. الثورة الصناعية، بدأ فيها الإنتاج المواد والبضائع بشكل كبير، وأيضاً بدأت المؤسسات الكبيرة بالظهور. صاحب ظهورها مشاكل تتعلق بإدارة هذه المؤسسات، وتوجيه العمّال والموظفين. حاول المنظرين وأصحاب الأعمال في تلك الفترة البحث عن الحل الأفضل للعمل والإنتاج، بما يتناسب والأوضاع السائدة في ذلك الزمن.

انقسم الباحثين في تلك الفترة إلى قسمين:

- قسم أطلق عليهم الإدارة العلمية Scientific Management.

- والقسم الآخر أطلق عليهم الإدارة الكلية Total Entity Management.

الإدارة العلمية:

أصحاب هذه الفكرة ركزوا في بحثهم على حل مشكلتين:

- كيف يتم زيادة معدل إنتاجية العامل؟

- وكيف تتم زيادة فعالية الإدارة؟

واتبعوا في بحثهم أساليب علمية لحل المشاكل التي تواجه المؤسسة. مثلاً، الحسابات الرياضية، وخطوات لحل المشكلة أو خطوات لأداء العمل أو المهمة. بمعنى آخر، كان الباحثين ينظرون للعمّال على أنهم طرف في معادلة تضعهم في ذات الصف مع الآلات والمواد، متجاهلة الجانب الإنساني.

أبرز أعلام هذه المدرسة:

- فريدريك تايلر، ينسب له فكر “التايلرزم” يعتبر هو الأب الروحي لمدرسة الإدارة العلمية. استخدم معرفته بالهندسة لحساب العلاقة بين الإنتاج والراتب. كان يؤمن بأن هناك طريقة تعتبر “الأفضل” للعمل، وينطبق هذا على كل الأعمال في الحياة. من هذا المنطلق مهمة العامل أن يحرص على اتباع هذه الطريقة بحذافيرها، والمدير عليه التأكد من قيام العمال بذلك. هناك أربعة أساسيات لفكر تايلر للإدارة العلمية:

1. إستبدال التقريب أو مايعرف بـ”Rule-of-thumb” عند أداء المهام، بوضع آلية مبنية على دراسة علمية للمهام وطريقة إنجازها.

2. إختيار العمال وتدريبهم بطريقة علمية.

3. توفير شرح مفصل لطريقة أداء العمل، ومتابعة ومراقبة العامل للتأكد من أداءه لواجباته.

4. تقسيم المهمة بين الرئيس والموظف، بحيث يتولى الرئيس التخطيط والترتيب، والموظف يؤدي المهمة.

- فرانك وليليان قيلبرث، زوجان، أنطلاقا من أعمال فريدريك تايلر وطوراها بإدخال الآلات وآليات لمساعدة العمال على تطوير أدائهم للحد الأقصى. تم ذلك باستخدام التدريب، الأدوات، بيئة العمل، وطريقة أداء المهام للعمال.

- ماكس فيبر، عالم اجتماع ألماني، مؤسس فكرة المنظمة المثالية أو الخالصة، هذه الفكرة سميت لاحقاً بالبيروقراطية. البيروقراطية تعني بأن المنظمة يجب أن تكون رسمية، غير شخصية، محكومة بالقوانين والأنظمة بدل الناس. يمكن التعرف على بروقراطية فيبر من العلامات التالية:

1. تقسيم واضح ومحدد للعمال فيه يتم تحويل المهمة المعقدة إلى عدة مهام صغيرة مبسطة ومكررة.

2. تعريف واضح للهيكل الإداري، وتحديد آلية مرتبة لرفع التقارير مرتبطة بالسلم الإداري.

3. نظم وقوانين تحكم صلاحيات الموظف والعمليات في المنظمة.

4. القرارات، التوجيهات، والأنظمة لابد وأن تكون مكتوبة.

5. ترقيات الموظفين محكومة بالمؤهلات التقنية أو الدراسية.

6. الموظف محمي من الفصل التعسفي.

- وليام ليفينقويل، ينظر له على أنه أب الإدارة المكتبية. قام بتطبيق الإدارة العلمية في الأعمال المكتبية، ووضع الخمسة أساسيات للعمل الفعّال:

1. خطط للعمل.

2. ضع جدول للعمل.

3. إبدأ العمل.

4. قس جودة العمل.

5. كافئ الموظفين.

كما قد تكونون لاحظتم، أن هذه المدرسة لا تزال معظم الشركات في وقتنا الحاضر تعمل بأساسياتها. فمثلاً التايلرزم، هي أساس العمل في معظم المصانع. أما البيروقراطية فهي أساس العمل في الدوائر الحكومية، وهذا ليس الواقع في الوطن العربي بل على مستوى العالم.

قصة الإدارة: البداية

كغيرها من العلوم، الإدارة كما نعرفها اليوم هي تطور ومجموع لأعمال وبحوث مفكرين سابقين. لكن مما قد لايعرفه البعض، أن غالب أفكار الإدارة التي نتعامل بها اليوم، ليست قديمة جداً. هذا الشيء لم أفكر فيه سابقاً، ولكن نقاشي مع أحد المدرسين كشف لي مجموعة من المعلومات المتعلقة بتاريخ الإدارة وتطورها. قد تختلف تصنيفات وتقسيمات الإدارة، لكن التقسيم الذي سأذكره أشعر بأنه أكثر واقعية. وفيه تم تقسيم مدارس الإدارة إلى خمسة مدارس:

- المدرسة التقليدية (Classical School) الجزء الأول – الجزء الثاني.

- المدرسة السلوكية (Behavioral School).

- مدرسة الإدارة العلمية (Management Science School).

- مدرسة إدارة الجودة (Quality Management School).

- مدرسة الأنظمة (Systems School).

قبل أن نبدأ في الحديث عن كل مدرسة من مدارس الإدارة السابقة، لنتحدث عن تعريف الإدارة وبدايتها وكيف تطورت قبل أن تنقسم إلى المدارس الخمس السابقة.

الإدارة:

كل مدرسة من المدارس السابقة ترى الإدارة من زاوية مختلفة، ولكن بشكل عام الإدارة هي: “العمل مع الآخرين وإستخدمهم، لمزج الأفراد، المواد، المال، الأساليب، الآلات، والأخلاقيات. لوضع أهداف لمنظمة وتحقيقها” (المصدر ص٦). أما مهام المدير فهي كثيرة، وأهمها:

- التخطيط.

- التنظيم.

- التنسيق.

- القيادة.

الإدارة عبر التاريخ:

مما سبق لابد وأنك لاحظت أن المهام السابقة كانت موجودة منذ فجر التاريخ. فالفراعنة مثلاً أنجزوا عملية بناء الأهرام ولابد أن كان هناك من يخطط للبناء ويوجه العمّال، وكذلك الرومان حكموا جزء كبير من العالم واحتاجوا لذلك قادة عسكريين. وليس ببعيد عنّا الدول الإسلامية أدارها الخلافاء والولاه.

الإدارة كعلم لم توضع أساسياته وتوثق إلا في نهاية القرن التاسع عشر، وهذا ما سنتحدث عنه في المدارس الخمس للإدارة. لكن لا يعني ذلك أنه لم يكن هناك توثيق أو كتابات قبل ذلك التاريخ. بحسب موقع ويكيبديا هناك عدة كتابات قديمة في الإدارة وذُكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- “فن الحرب” لسن زو. وهو كتاب يتحدث بشكل رئيسي عن استرايتجيات الحرب ووضع الخطط، وله تطبيقات في مجال الأعمال والإدارة.

- نيكولو ماكفيلي في بدايات القرن السادس عشر، ألف كتاب “الأمير” يضع فيه أساسيات الدبلوماسية. وأهم أفكاره كانت بأن المحفز الرئيسي للأشخاص هو الفائدة الشخصية.

في تلك الفترة وحتى وقت قريب كان نظام العمل يتم بطريقة “المعلمية” إن صح التعبير. مثلاً، عندما يرغب شخص بشراء صحن، فإنه يذهب للنحّاس. هذا النحّاس غالباً ما كان يأخذ الطلبية من الزبون، ويصنع الصحن حسب الطلب. وفي الوقت ذاته هذا النحاس لديه عدد من الموظفين يشتغلون في محله ويتعلمون منه الصنعة. وكما تلاحظ عدد الموظفين قليل وبالتالي موضوع القيادة والتنسيق لم تكن صعبة. وأيضاً الإنتاج لم يكن موسعاً وبالتالي التخطيط أيضاً لم يكن صعباً.

كان ذلك هو الحال إلى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حينها بدأ ما يعرف بالثورة الصناعية. الإنتاج بكميات كبيرة والمصانع جاءت وجاء معها الحاجة لتخفيض التكلفة وسرعة الأداة والجودة أو…للإدارة.

شركات الإحتيال: عصير الآساي

بعد أن ختمنا الجزء النظري من سلسلة شركات الإحتيال والخداع، جاء الوقت لأن نطبق ذلك عملياً حول مشروع يزعم بأنه “الطريق المختصر لعالم رجال الأعمال”، و”اسلوب تحقيق الملايين بدون رأس مال”. قبل أن نبدأ، احب أن أذكرك بأن ما سيرد في هذا المقال قد يشكل تحدياً لقناعات سبق لك اكتسابها، وهذا شيء غالباً مزعج، وربما أشعرك بالتهديد والتحدي، وخصوصاً في حالة أن كنت مشتركاً في إحدى هذه المشاريع. في هذه الحالة، تأكد من أن ما تشعر به طبيعي، فجميعنا نمتلك قناعات، اكتسابها سهل ولكن استبدالها صعب. فأطباعك مثل الورقة البيضاء، الكتابة عليها سهلة، ولكن مسح المكتوب وإعادة الكتابة عملية متعبة، وقد يراها البعض مستحيلة. عملية التصحيح تلك، هي جزء من التطور والتعلم المستمر في الحياة، والذي يمر فيه كل شخص. خلال حياتك، ستجد معلومات وعادات الناجحين، المستثمرين، المتفوقين، المنظمين، وأيضاً معلومات وعادات للفاشلين، المبذرين، المهملين، والشيء الذي يحدد صنفك ومكانك في العالم، هو تطبيقك للمعلومات والعادات في حياتك وليس معرفتك بها.

هذه السلسلة، وهذا المقال تحديداً، كتبته كرسالة لصديق عزيز، رغبة مني في نصيحته. فهو قد قال لي بأنه يريد مصلحتي حين عرض علي الإشتراك في مشروعه، ويبحث لي عن الفائدة، أنا أيضاً، بعد البحث والقراءة، وجدت معلومات قد تكون مفيدة له. وأنا لا أملك الحق في منعه من المشاركة في ذلك المشروع أو بيع العصير وشربه، بل أتمنى له التوفيق. ولكن كان هناك نقاش بيني وبينه حول عدة نقاط، وضحت له بعضها، ولم يسعفنا الوقت بإكمال البقية، فأحببت أن أذكرها هنا. ولأني لست الوحيد ممن لديه صديق أو أخ عزيز، يعمل في أحد هذه المشاريع، ويرى بأن الطريق الذي يسير به غير صحيح، أو في أفضل الأحوال، يسيء إستخدام وقته وجهده وربما ماله ويتيح للغير مجال لإستغلاله، نشرتها في الموقع، وسأسمح، بل سأدعو من لديه القدره بنشر هذه السلسلة وإيصال الرسالة لأكبر شريحة ممكنة من الناس.

للتذكير، هذه السلسلة هي الحلقة الخامسة من سلسلة شركات الإحتيال والخداع وهذه روابط للحلقات السابقة:

1: المخاطرة والعائد على الإستثمار | 2: نظام بونزي | 3: نظام الهرم | 4: التسويق الشبكي

العقود التجارية

العقود والتجارة تقوم على تبادل المنافع بين طرفين، فـ”زيد” لديه سلعة أو مهارة، لا يمتلكها “عمرو”، فيطلب “عمرو” من “زيد” أن يعطيه تلك السلعة أو يؤدي له خدمة، مقابل سلعة أو مهارة أخرى قد لا يمتلكها “زيد” ويرغب بالحصول عليها. وهنا تلعب قيمة المهارات أو السلع الدور في تحديد ماسيحصل عليه “زيد” و”عمرو” من هذه العملية. في معظم العقود، يخرج الطرفين راضيين عن عملية التبادل تلك، ولكن في بعض الحالات قد يستغل أحد الأطراف الطرف الآخر، فيعطيه سلعة لا قيمة لها مقابل سلعة غالية الثمن، وهذا هو الإحتيال.

الإحتيال يأخذ أشكالاً كثيرة، ويسهل ملاحظته عندما يكون التبادل بين سلعتين معروفتين ومسعرتين بالسوق، مثلاً، البيبسي سعره في السوق الآن 1,5 ريال، وهذه معلومة يعرفها معظم الناس، لو جاء محتال وأراد بيع علبة بيبسي عليك ب 5 ريال، فوراً أنت ستعرف ذلك وسترفض. وربما تقبل بشراء العلبة بنفس السعر لاحقاً، لأنك في مطعم وقيمة الخدمة مضافة على ثمن العلبة. في هذه الحالة، لا تسمى العملية إحتيالاً، لأنك عالم بالسعر، ورضيت بدفع الزيادة.

شركات الإحتيال، تقوم بالتعاقد معك ببيعك سلعة لا تعرف قيمتها الحقيقية بسعر مبالغ فيه، أو تتعاقد معك للعمل، لتقديم خدمة، دون راتب أو براتب منخفض، كونك لا تعرف قيمة نفسك وجهدك. في هذا المقال سنقوم بدراسة مستنبطة من النقاط الثمان التي أُشير إليها في تحذير لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، الخاصة بالمساعدة في التفريق بين شركات التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وهما نظامان متشابهان أحدهما قانوني والآخر احتيالي. ومن خلال المقال ستتعرف، بمشيئة الله تعالى، إن كانت الشركة التي تشتري منها أو تتعاقد معها شركة تسويق شبكي قانوني أو شركة هرم احتيالي.

التعرف على الشركة

الشركات كالأفراد لهم ماض وتاريخ، دراسته تعطيك فكرة عما قد يحدث في المستقبل. فكما أن الشخص الصادق، قد يكذب في المستقبل ولكن نسبة حدوث ذلك غالباً ضئيلة، الشركة ذات الماض الأسود، غالباً ما ستبقى كذلك. قد تغير سياستها في المستقبل، ولكن لاحظ عندما تدخل في هذه الشركة، أنت تخاطر في استثمارك، وكأنك تقول للشركة أنا سأضع ثقتي بأنكم ستصححون من طريقكم، ولكني لن أفعل ذلك إلا بنسبة أعلى من الأرباح. لاحظ بأن:

- تاريخ الشركة لا يُقرأ من خلال منشورات الشركة، أو ما يعرض في ملتقياتها ولقاءاتها. فكما أن من يريد الكذب عليك سيقول لك بأنه صادق، والمجرم المصر على جريمته لن يعترف بها، كذلك الشركة المحتالة لن تذكر ذلك في سجلاتها ومنشوراتها.

- تاريخ الشركة لا يقرأ من خلال شكل صاحبها أو مدراءها، وهذه قضية مهمة يجب التنبه لها، كون الشخص بزي رسمي أو تظهر عليه سمات الصلاح والتقوى لا يعني بالضرورة أنه مستثمر ناجح، أو غير محتال.

تاريخ الشركة يقرأ من الأحداث، ومن السوق، ومن تعاملها مع العملاء، وحتى في هذه الحالة يجب أن لاتكون ثقتك عمياء. ففضيحة برنارد مادوف الرئيس السابق لبورصة ناسداك، والتي تكبدت فيها بنوك وشركات استثمارية خسائر تقدر ب50 مليار دولار، تعطيك مثالاً بأن لا يوجد شخص فوق الشكوك، ولا يوجد شخص لديه الحقيقة المطلقة حول مدى صدق المستثمرين.

لذلك في البداية يجب أن تقرأ وتتعرف على:

- تاريخ ومكان إنشاء الشركة.

- مقر الشركة الرئيسي، ووجود فرع في دولتك وهل هو فعلاً مكان حقيقي أو فقط عنوان بريدي.

- ترخيص مزاولة النشاط، ومدى التزام الشركة بالنشاط.

- أنشطة الشركة ومجال عملها.

- الدرجة العلمية لأصحاب المشروع والمدراء.

- مجال تخصص مدراء المشروع ودرجة علاقة تخصصاتهم بمجال عمل المشروع.

- وجود أوراق رسمية خلال التعامل: فواتير شراء، ايصال استلام، عرض عمل، عقد عمل، كروت عمل لممثلي الشركة.

- وجود أنظمة وبنود إدارية واضحة ومتاحة للجميع مما يتعلق بحقوق العميل أو الموظف، بنود لعقد العمل، الإجراءات الإدارية وغيرها.

قد يكون من السهل الحصول على سجل تجاري، ولكنه لا يعني أن الشركة نظامية ومستقرة وغير محتالة.

دخل الشركة ومصدره:

الشركات الطبيعية والنظامية، تقوم بالتصنيع أو التعديل على منتج ومن ثم تبيعه مقابل فائدة، وانت عندما تستثمر في الشركة، أنت تضخ مال أو جهد في الشركة مقابل نسبة من الفائدة المحصلة من بيع المنتج. أما في الشركات التي تتبع نظام بونزي للإحتيال، أنت وغيرك تضخون المال أو الجهد في مشروع، وصاحب المشروع، يحول جهدكم إلى أموال، أو يجمع هذه المبالغ التي تضخونها لديه ثم يوزع جزء منها عليكم لإيهامكم بوجود نشاط استثمار في المشروع، ولتشجيعكم على ضخ المزيد من الجهد أو المال في مشروعه، ليستفيد هو من هذه الأموال، أو ليختفي معها.

بالتالي يجب أن تتعرف على مصدر الدخل الحقيقي في الشركة، وهل هو فعلاً ما يتم إدعاءه؟ كونك مشترك في نظام بونزي لا يعني ذلك أنه لن يكون هناك توزيع للأرباح، لكن يجب أن تفكر في شرعية حصولك على هذه الأرباح، وأيضاً فكر في درجة الخطورة في استثمارك هذا، خصوصاً وإن كنت لا تمتلك أية أوراق تثبت مساهمتك المادية أو العقلية ونسبة أو قيمة نصيبك من أرباح المنظمة.

لاحظ أن بعض الشركات قد تلجأ لجمع الأموال منك عبر مصادر غير واضحة لك، فمثلاً:

- رسوم التسجيل والإشتراك في المشروع (إلزام المشترك بدفعها بشكل مباشر أو غير مباشر).

- رسوم كتب ودفاتر انظمة الشركة (إلزام المشترك بدفعها بشكل مباشر أو غير مباشر).

- رسوم حضور دورات تدريبية للمشتركين الجدد (إلزام المشترك بدفعها بشكل مباشر أو غير مباشر).

- رسوم حضور مؤتمرات خاصة بالشركة (إلزام المشترك بدفعها بشكل مباشر أو غير مباشر).

- تحصيل عمولات من شركات أخرى من خلال الدعاية أو إلزام المشتركين بإستخدام خدمات تلك الشركة.

لذلك إن كانت الشركة تتدعي بأنها شركة تبيع منتج، ولكن أرباحها الحقيقية أو النسبة الأكبر منها تحصل عبر هذه القنوات، فهي غالباً ما تكون شركة محتالة، قد تبدو واعدة في البداية ولكنها لاحقاً إما أنها ستفشل أو سيهرب صاحبها بالأموال ويتركك صفر اليدين، ما لم تتغير استراتيجيتها في المستقبل، وهذا شيء لن أراهن عليه.

نظام العمل وآلية التعاقد:

يمكن تلخيص النقطه هذه بمقولة “القانون لا يحمي المغفلين”، لذلك وحتى وإن قيل بأن نظام الشركة شرعي وقانوني 100%، لا يعني ذلك بأن شرائك من أو استثمارك في الشركة يعني أنك الطرف الرابح. وحتى إن كان هناك غبن أو خداع في العملية فلا تزال بحاجة إلى إثبات لتلك الواقعة، وموافقتك أو اقرارك على بنود وحتى إن لم تقرأها قد لا يعفيك من الإلتزام بها. بالتالي وخصوصاً أنك ستدفع أو تستثمر مبلغ أو جهد كبير، يجب أن تأخذ كافة الإحتياطات التي ستضمن لك حقك مستقبلاً.

الشركات المحتالة غالباً لن تعطيك الفرصة لقراءة أو مناقشة عقد العمل، وربما يكتفى بعرض الجوانب الإيجابية من عقد العقد وغض الطرف أو كتابة البنود السلبية بخط صغير. لذلك ستجد المحتال، يغرقك بعروض خيالية ومحفزات يسيل لها اللعاب، في الغالب الحصول عليها مستحيل. ليصرف نظرك عن مناقشة الجوانب السلبية، والتفكير في كمية الجهد والمال الذي ستضعه في ذلك الإستثمار.

هل لديك عقد عمل؟ أو أنت على دراية بالشروط الجزائية؟

عصير الآساي:

عرض علي صديق عصير فاكهة تسمى “آساي”، يقول بأن لها فوائد لا تعد ولا تحصى، وبعد أن استرسل في شرح فوائد الفاكهة، ذكر لي بأني إن كنت لا أرغب في شراء المنتج لديه عرض آخر، بإمكاني المشاركة في الشركة لبيع المنتج. لم أشترك ولكني قمت بعمل بحث مفصل عن العصير، وآلية عمل الشركة. اسم وآلية الشركة لن أذكره، ولكن الكلام السابق عام وبإمكانك تطبيقه على تلك الشركة إن تواجهت مع مسوق لها، أو غيرها. نتائج بحثي كانت كالتالي:

المنتج ونظام الشركة:

ذكر لي ذلك المسوق بأن الشركة إبداعية ومبتكرة، والأول من نوعها على مستوى العالم، وأن فكرتها تم تطويرها لتتوافق مع الشريعة الإسلامية. وجدت شركة أمريكية تدعى (MonaVie) تتبع نفس الأسلوب، وتبيع نفس المنتج، أسست في 2003 وبدأت العمل في 2005 وتقترب أرباحها من المليار دولار. تتبع أسلوب التسويق الشبكي، ولها خط إنتاج بدأ بعصير الآساي والآن يشمل منتجات غذائية ومستحضرات تجميلية أخرى. وحسب مانشرته مجلة (Newsweek)، بناء على احصائيات سنة 2007 فقط 1% من المشتركين يجنون أرباح، ومن هؤلاء فقط 10% يحصلون على مبلغ أكثر من 100 دولار أسبوعياً. وتذكر مجلة (Salt Lake City Tribune)، بأن 85% من موزعي شركة (MonaVie) المعتمدين والذين تنطبق عليهم الشروط (توقيع العقد، لديه على الأقل مشترك واحد تحته، قام بعملية بيع واحدة على الأقل، كان نشطاً في الفترة الأخيرة) استلموا شيكات خلال سنة 2009 بمعدل 35 دولار أسبوعياً، بينما موزعي الشركة السبعة الكبار استلموا ما معدله 65,000 دولار أسبوعياً.

لسوء الحظ، لانستطيع الوصول على معلومات مثل ما سبق لشركة المسوق. وبالتالي سأنتقل مباشرة إلى النقاط الأساسية والتي ركز عليها المسوق:

- جودة المنتج وقيمته الغذائية، وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقاً.

- نظام التسويق الشبكي، حسب شرح المسوق، هو نظام هرمي لا يلزمك بدفع مبلغ مادي للإشتراك أو شراء المنتج، ويوجد فيه منتج فعلي يتم تسويقه وبيعه، وبالتالي فهو حلال. لكن، من وجهة نظري الشخصية، إلزامي بدفع مبلغ عند الإشتراك لا تختلف عن إلزامي، ولو بشكل غير مباشر، على شراء المنتج أو كتيبات أو حضور دورات بعد اشتراكي. وكذلك السعر الغالي والمبالغ فيه للمنتج والذي يعادل ربع دخل بعض الأسر، لا يختلف عن عدم وجود منتج أصلاً. الموضوع كما أراه، كالقروض الربوية والتورق. إن كانت النسبة عالية، أنت تخسر مالك سواء أكان القرض حلالاً أم حراماً.

- أيضاً المكافأت والهدايا والعروض للمشتركين، وضعت لتشجيع توسع الهرم، أو “شبكة المسوقين”، وليست لزيادة المبيعات، فالشركة كما تدعي، تقوم على بيع العصير، لماذا كانت المحفزات لمن يشترك في تسويق العصير وليس في من يشتريه أو يستخدمه؟

الحقائق الغذائية المظلله:

هذه مجموعة من الحقائق العلمية التي عرضها المسوق علي، في محاولة إقناعي ومعها ردودي عليها:

- استخدام المصادر “الموثوقة” كأدلة على فوائد الفيتامينات وليس على صحة أو نسبة وجودها: من السهل تقديم برهان على فوائد الكليسترول الحميد، والفيتامينات، والمعادن، بقصد تكثير عدد المصادر في نهاية الشرح. ولكن لإعطاء البحث أو العرض قيمة يجب أن تكون المصادر المستند عليها والإستشهادات تصب في نقطة الخلاف، وهي صحة وجود هذه الفيتامينات والمواد ومدى تركيزها في العصير، وليس في فائدتها.

- شهادات الجودة: عندما يقال عن شركة أو منتج بأنه حاصل على شهادة جودة، لا يعني ذلك أن الجودة في قيمته الغدائية أو فوائد للصحة، فمن الممكن أن تكون الجودة جودة التغليف، نظافة الموظفين، قلة العينات التي تحتوي على خلل، سرعة إكتشاف هذه العينات.. وغيرها. ما لم يتم توضيح الجائزة بالتحديد والآلية التي تمت بواسطتها التقييم، والنقاط التي تم تقييمها، فالجائزة مجرد درع يمكن التفاخر به، أو يخدم الشركة في المجال الذي أعطي فيه وليس بشكل مطلق.

- كمية الأوراك: الأوراك هي آلية قياس قوة مضادة الأكسدة في المواد الحيوي. اعتمدت الدراسات المستخدمة من قبل شركة صاحبي على معلومات قديمة ومغلوطة، حيث ذكر بأن الآساي يحتوي على حوالي 5,000 وحدة أوراك حسب منظمة الزراعة الأمريكية بزعمه. بحثت حول هذا الموضوع ووجدت أن الآساي لم يصنف أصلاً، والقائمة المنشورة ذكر فيها: الكاكاو الغير معالج، الفاصوليا الحمراء المجففة، التوت الأزرق البري وغيرها.

- عصير الآساي المجفف: في نفس الصفحة السابقة ذُكر بأنه حين المقارنة يجب الإنتباه إلى الوحدات وحالة الفاكهة الواقعة تحت الإختبار، لأنه بالإمكان التلاعب بالنتائج بعدة طرق ومنها مثلاً التجفيف. فمثلاً عند مقارنة كيلو عنب طازج، مع كيلو زبيب، ستجد بأن كيلو الزبيب يحتوي على مضادات أكسده أعلى، وذلك لأنه منزوع الماء، فأصبح أخف وزناً فزادت الكمية. وهذا ماحدث في المقارنة التي عرضها صاحبي، حيث أن المقارنة كانت بين أساي مجفف، وفواكه طازجة. وبعد ذلك يقول لك، سأبيعك عصير آساي طازج غير معالج، أي أنه مختلف عن ما تم فحصه.

- أقوى فاكهة في العالم: ادعى صاحبي بأن أوبرا وينفري والدكتور محمد أوز دعموا وشجعوا الآساي في برنامج أوبرا، عندما بحثت عن القصة، وجدت بأن أوبرا لم تذكر شيء عن الفاكهة، وأن ما قاله محمد أوز كان بأن الآساي لونه أحمر قاتم وهو لون تشتهر به الفواكه المضادة للأكسدة، وهو بالتالي يبدوا كأحدها. محامي أوبرا حالياً يبحث رفع قضية على جميع تلك الشركات التي تقولت على البرنامج واستخدمت ذلك للدعاية.

- الآساي فاكهة فريدة من نوعها: عند الدخول في الكتابات الأكاديمية والعلمية، الباحثين في سنة 2011 استنتجوا بأن الآساي ظاهرة تسويقة عبر الإنترنت أكثر من كونها مادة علمية. وعند مقارنة ثلاث أنواع من عصير الآساي التي تباع في الولايات المتحدة مع خمر العنب، الشاي، ستة أنواع من العصيرات الطازجة، والرمان، وجد بأن عصير الآساي حل بعد عصير الرمان، عصير العنب الأحمر، عصير التوت الأزرق، وخمر العنب في قوة مضادة الأكسدة. وكانت قوة مضاد الأكسدة في عصير الأساي تقريباً مساوياً لعصير الكرز الأسود، عصير التوت البري، وأعلى من عصير البرتقال وعصير التفاح والشاي.

أخيراً

قال لي صاحبي في النهاية، بأني قاتل الأحلام، وأني أنظر للنصف الفارغ من الكأس، وإني شخص سلبي..

ربما كنت سلبياً، ولكن ماسماها سلبية أو حذر مطلوبة هذه الأيام، فالإيجابية لا تعني الموافقة على كل ما يطرح علي والمشاركة في كل مشروع دون أن أقرأ وأبحث، وأتخذ قراري بناءاً على قناعاتي الشخصية.

شركات الإحتيال: التسويق الشبكي

ذكرنا ضمن ذلك المقال، أن معظم الشركات الهرمية ولأسباب متعلقة بالمنع والتحريم، تحاول الإلتفاف على النظام بإدعاء أنها شركات تسويق شبكي. لم تختر تلك الشركات التسويق الشبكي إعتباطاً، بل كان الإختيار لسببين رئيسين:

- قدم نظام التسويق الشبكي، وأنه متعرف به كنظام قانوني في معظم دول العالم.

- درجة التشابه بينه وبين النظام الهرمي.

التفريق بين النظامين ليس سهل، بالإضافة لذلك، نظام التسويق الشبكي ليس معروف لدينا في الوطن العربي. بالتالي قد تكون أفضل بداية للتفريق بينهم هي بالتعرف على النظام الشبكي.

من المتفق بأن عملية التسويق أو البيع والشراء، قديمة قدم البشرية، وتتخذ أشكال متعددة، لتسهيل دراسة عملية التسويق تم إبتكار تصنيفات وأقسام مختلفة لتمييز أنواع التسويق وأساليب البيع. أحد هذه التصنيفات يعتمد على مسار البضاعة من المُصنّع إلى المستهلك، وفيه تم تقسيم عملية التسويق إلى صنفين رئيسيين، أولاً: التسويق الغير مباشر، وفيه تسير البضاعة من المصنع إلى الوكيل إلى الموزع إلى البائع ثم إلى المستهلك. ثانياً: التسويق المباشر وفيه تكون عملية البيع مباشرة من المصنع أو أحد مندوبيه إلى المستهلك النهائي.

التسويق الشبكي

هو المسمى الجديد، أو العصري، للتسويق المتعدد الطبقات، وهو أحد أنواع التسويق المباشر. وبالإضافة لمسمى التسويق المتعدد الطبقات ومسمى التسويق الشبكي، يعرف هذا النوع من التسويق بأسماء أخرى، كالبيع الهرمي، والتسويق بالتوصية، التوزيع التفاعلي، التسويق بالعلاقة، وغيرها. ظهر هذا النوع وأنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة التي سبقت عصر الإنترنت والإتصالات السريعة. وكانت الحاجة له مدفوعة من التكلفة العالية للتوزيع والشحن والتخزين، التي تتكبدها الشركات المصنعة لمنتجات عدد مستهلكينها قليل، وتوزيعهم على مستوى جغرافي كبير.

فلو أخذنا بلداً كالسعودية ومنتجاً لتوليد الطاقة الشمسية على سبيل المثال، يمكننا القول بأن السوق المحتمل لهذا المنتج سيكون في القرى النائية التي لم تصلها الكهرباء. وهنا تقابل صاحب المشروع عدد من المشاكل في تسويق المنتج لأهل القرى، فمثلاً، قلة وعي أهل القرى بوجود هذا الحل وهذا المصدر للطاقة، صعوبة الوصول إلى كل قرية على حدى وتقديم خدمات البيع والتركيب وخدمة ما بعد البيع لهم.

التسويق المتعدد الطبقات، أو الشبكي، يحل هذه الإشكالية، فبدل إفتتاح فرع في كل قرية أو بين مجموعة قرى وتكبد مصاريف استئجار معرض ومستودع وتوظيف مندوب مبيعات وفني صيانة، يقوم صاحب المشروع بتوظيف موزع مستقل في كل قرية، لا يحصل على راتب ثابت بل على عمولة، وغالباً ماتكون عالية، مقابل كل وحدة يتم بيعها من خلاله. بالإضافة لإنخفاض تكلفة التوظيف، يكسب صاحب المشروع ثقة أهل القرية بالمنتج، فمن يسوق له هو أحد أهل القرية وليس شخص غريب. وهذا المسوق، يعرف كل فرد من أهل القرية شخصياً، ويعرف احتياجاتهم وطبيعة حياتهم، ومن خلال هذه المعلومات يستطيع إقناعهم بالشراء. وغالباً ما يطلق على هذا المسوق أسماء كشريك، مساعد، صاحب عمل مستقل، مالك الوكالة، مستشار المبيعات، وغيرها.

الآن، لنأخذ خطوة أخرى مع المثال السابق، لنفرض أن أحد المسوقين بعد فترة من البيع في قريته، أراد التوسع في المبيعات بالتسويق على أهل قرية مجاورة. ولكنه لا يجد الوقت الكافي للتنقل بين القريتين، وربما لم يجد ذات الترحيب الذي وجده من أهل قريته. لتخطي هذه المشكلة قام بإقناع أحد أصدقائه في تلك القرية الجديدة بأن يتولى هذا الصديق أمر التوزيع هناك، مقابل تزويده بالخبرات والمواد والتدريب اللازم في عملية التسويق. وبالطبع سيقوم الصديق ببيع المنتج بذات السعر، ويعطي صاحبنا نسبة من مبيعاته، وهكذا تبدأ الشبكة بالتكون.

الإشكالية في هذا النظام

من خلال الشرح السابق، قد تكون وصلت إلى قناعة بأن نظام التسويق الشبكي نظام لا إحتيال فيه، فهناك مُصنّع وموزعين ومستخدمين، والنظام ككل قائم على تبادل الفوائد بين الأطراف الثلاثة، وهناك منتج مفيد ومطلوب ويتم تداوله خلال عملية التسويق. وأنا اتفق معك في ذلك!

الإشكالية تكمن في أن هذا النظام مؤخراً، غالباً ما يستخدم كغطاء لإخفاء شركات محتالة، توهم الموزعين بشرعيتها، وهي في الواقع تسعى جاهدة بأن الفائدة لا تسير إلا في إتجاه واحد.. من قاع الهرم إلى أعلاه. وبعض النقاد يرى أن كثرة المسميات، واستخدام الكلمات الجذابة والعصرية، هو محاولة لتمييز التسويق الشبكي عن نظام بونزي، الذي تحدثنا عنه سابقاً، وأنظمة الإحتيال الأخرى.

في السنوات الأخيرة، كان التسويق الشبكي هدف للعديد من القضايا، والبعض يراه لم يستخدم إلا لإخفاء نظام الاحتيال الهرمي. بدليل أن عدد من الشركات العاملة بهذا النظام، تركز على توظيف موزعين جدد أكثر من تركيزها على تطوير المنتج نفسه. وتضغط على الموزعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشراء منتجات الشركات للوصول إلى عدد المبيعات المستهدف، أو تستغل علاقاتهم الشخصية لتوظيف موزعين جدد أو لبيع المنتجات. وكذلك تضع نظام معقد ومبالغ فيه للتعويضات أو الأرباح التي يوعد بها الموزعين في حالة بلوغهم لمستوى معين من الأهداف. وأخيراً، تكوين منظمة خاصة بالشركة تكون فيها التبيعة المطلقة، التي قد تصل لحد التقديس، لشخص أو أشخاص في المنظمة، وتعزيز ذلك بتوفير خطط وبرامج ومميزات للأعضاء لا تتاح لغيرهم.

ومما يثير التساؤلات حول الشركات التي تستخدم هذا النظام في الوقت الحالي، أن هذا النظام أساساً، نشأ وازدهر في بيئة كانت تحتاج لهذا النوع من التسويق، ففي الفترة قبل الإنترنت وقبل الإتصالات السريعة، وقبل محطات التسويق الفضائية، كان من الصعب إن لم يكن مستحيلاً إيصال رسالة أو إقناع مزارع أو فلاح في قرية نائية بأهمية منتج قد يسهل حياته، أو يزيد من انتاجيته. أما الآن، فمع وجود التقنية، أصبح بإمكان المشتري في قرية صغير من أقاصي السعودية، طلب منتج من الطرف الآخر من العالم “أمريكا” بضغطة زر خلال عشر دقائق، ويصله إلى أقرب مدينة كبيرة إن لم يكن إلى باب بيته خلال أسابيع قليلة. فبالتالي إختفى الداعي لوجود نظام تسويق شبكي بالكثافة الموجودة حالياً.

تمييز شركات التسويق الشبكي الحقيقة عن أنظمة الإحتيال

حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، Federal Trade Commission، من أن ليس كل من إدعى بأنه منظمة تسويق شبكي هو في الواقع كذلك. فهناك بعض الشركات هي في الواقع منظمات هرمية تستخدم التسويق الشبكي لإخفاء حقيقتها. ودعت اللجنة إلى عدم المشاركة في أي نظام يكون فيه الدخل، أو الارباح التي تحصلها، تعتمد بشكل كبير على عدد المنضمين للمنظمة من خلالك وليس من خلال عدد مبيعاتك للناس خارج المنظمة، أي الذي يشترون المنتج للإستخدام وليس لمضاعفة كمية المبيعات.

ووضعت اللجنة الفيدرالية ثمانية نقاط يجب عليك التفكير فيها قبل دخولك أو إنضمامك لأي مشروع تسويق شبكي، كي لا تكون ضحية للإحتيال، وهي:

- ابحث واقرأ عن الشركة وتاريخها.

- ابحث واقرأ عن منتجات الشركة.

- لا تكن سلبياً اسأل اسئلة.

- تعرف على القيود المتعلقة بالعقد، والشروط أو الأحكام المطبقة.

- تحدث مع موزعين أو مصنعين آخرين للمنتج، واحذر من الشركات التي يكون بينها اتفاق مع منظمتك.

- تحدث وتشاور مع صديق أو مستشار محايد وتثق برأيه للتأكد من قرارك.

- خذ وقتك ولا تستعجل.

- تأكد من موافقة خطة الشركة مع قدراتك ومؤهلاتك وأهدافك.

المراجع:

شركات الإحتيال: منظومة الهرم

منظومة الهرم قد تكون معروفة لمعظم من عايش فترة دخول الإنترنت للسعودية، ولدغوا من إحدى الشركات التي جاءت مع الإنترنت. من منّا لم يسمع عن شركة بزناس، فهي أشهر من نار على علم، هذه الشركة كانت تعتمد أسلوب الهرم بشكل واضح، وخدع بها الكثير، قبل أن تصدر فتوى بتحريم المشاركة فيها. في هذه الحلقة لن نتعرض للجانب الديني من نظام الهرم، بل سننظر للجانب المادي، وكيف يمكن استخدام هذا الإسلوب لإستنزال وسرقة أموال المستثمرين.

منظومة الهرم

هو نموذج أعمال غير مستديم، أو غير مستقر، تَعَد المنظمة فيه المشتركين فيها بدفعة على هيئة نقد أو خدمة أو معلومة، مقابل جلب مشتركين آخرين للإنضمام في المنظمة، أو تدريبهم لجلب أعضاء آخرين. ولا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود سلعة يتم تداولها أو بيعها للعامة، ولكن التركيز الرئيسي والهدف الأكبر هو جلب مشتركين جدد. سمي هذا النظام بالهرم، لأن المشتركين الجدد يضافون تحت من سبقهم من المشتركين، مما يكون هرم، أعلاه مؤسس المنظمة أو مندوبه، وأدناه آخر المشتركين إنضماماً. وهو نظام إحتيال وخداع ومحرم قانونياً في معظم الدول المتحضرة. وبسبب تحريمه والسمعة السيئة له، تخفي الكثير من المنظمات التي تعمل بنظام الهرم آلية عملها أو تحور فيها لتظليل العامة. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت معظم هذه المنظمات تدعي بأنها تتبع نموذج التسويق الشبكي، أي البيع المباشر والذي سيتم الحديث عنه لاحقاً.

مثال توضيحي:

دفع “زيد” مبلغ 500 ريال، بعد أن أقنعه أحد أصدقائه بالإنضمام ووعده بإمكانية وصول دخله الأسبوعي لمائة ضعف هذا المبلغ أو 50000 ريال خلال أشهر قليلة، وما عليه إلا إقناع معارفه بالإشتراك في المنظمة. شمل مبلغ 500 ريال مجموعة كتب تساعد “زيد” وترشده لأساليب الإقناع والتسويق. مصدر الدخل الذي وعده به صديقه، سيكون عبارة عن نسبة من قيمة الإشتراك التي سيدفعها المشتركون الجدد، أو المشتركين في الدرجة الأولى تحت زيد، للدخول في الهرم. وكذلك نسبة من قيمة اشتراك من يأتون تحتهم، أي المشتركين في الدرجة الثانية أو الثالثة والرابعة تحت زيد.

انهيار الهرم

تبدأ المشكلة حين تزداد الطبقات تحت الفرعون، أو الشخص في أعلى الهرم. بإزدياد عدد المشتركين، هذه الزيادة تصل إلى أرقام فلكية خلال عدد بسيط من الطبقات أو الدرجات. عدد المشتركين ومكانك في الهرم، سرية ولن يعلم عنها إلا الأشخاص في قمة الهرم. لتعرف مدى سرعة إنهيار هذا الهرم، وعدم إمكانية تحقيق الأهداف التي سيضعها القائمون على المنظمة كمحفز للمسوقين، لنأخذ هذا المثال:

عادة ما تطلب الشركات توظيف 6 أشخاص جدد تحت أي عضو، ليتمكن من البدء في تحصيل المبالغ. حينها سيتضاعف عدد أعضاء الشركة، بالشكل التالي:

ويمكننا القول بأنه كلما طال عمر الهرم، وقدم المشروع، كلما كان الأعضاء المضافين في الدرجات الدنيا من الهرم أكبر. بالتالي تحصيل أعضاء جدد سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً. وكذلك هو الحال عندما يقال لك بأنك يجب أن تخطو عدة خطوات لتحقق الأهداف وتحصل على جوائز المتميزين. ففي هذه الحالة اعتبر نفسك الفرعون، وشاهد بنفسك مجموع عدد المشتركين الذي يتوجب عليك جذبهم للإشتراك في المشروع.

عندما تزداد عدد درجات في الهرم، ويرى صاحب المشروع أنه من غير المنطقي الإستمرارية، فلا مزيد من المضافين الجدد، يوقف مشروعه ويكتفي بما حصله حتى تاريخه. وربما قام ببدء هرم جديد، تحت مسمى مشروع جديد.

آليات أهرام أخرى

المثال السابق احتوى على النظام الهرمي الأساسي والواضح. أي أنك تدفع مبلغ لتكون جزء من الهرم، وثم تحصل عمولة على كل مشترك جديد يضاف للهرم عن طريقك. بالطبع شركات الإحتيال، وخصوصاً مع وجود القوانين المانعة، والفتاوى المحرمة، سيحاولون تغليف آلية عمل المشروع بطابع قانوني وشرعي. وهنا تأتي مسؤوليتك في التفكير والبحث، فأعذار الشركة لن تعيد مالك الذي تخسره عندما ينكشف المشروع، والمال الحرام سيبقى حراماً.

معظم آليات المشاريع الهرمية، ستكون اشتقاق مباشر من النظام الهرمي المباشر، أي أن قليلاً من البحث في نظام الشركة سيكشف لك أنها تتبع الأسلوب الهرمي. وهناك آليات أخرى هرمية، ولكنها تختلف في النظام وطريقة العمل، وبالتالي قد تختلط الأمور، فأحببت إيراد اشهرها.

نظام قائد الطائرة:

على الرغم من أن تسويق نظام الهرم الأساسي، يعتمد على أن المستثمر سيضطر للعمل على اقناع عدد من الناس للإنضمام للمؤسسة، وبعد أشهر، ستنتقل هذه المهمة لمن هم تحته، يرى بعض المستثمرين بأن هذه العملية متعبة! وتأخذ وقتاً طويلاً قبل الحصول على نتائج ملموسة. لذلك قامت بعض المنظمات الهرمية بتطوير أسلوب نظام قائد الطائرة.

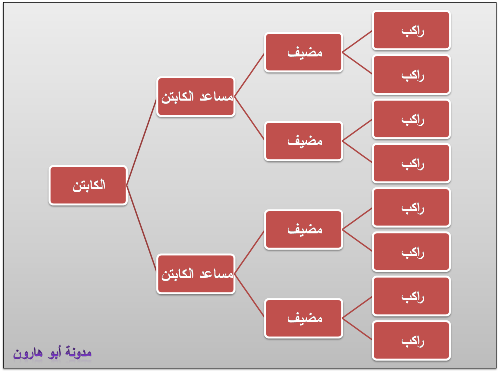

نظام قائد الطائرة، فيه أربع درجات فقط، ويتوجب على المشترك اقناع شخصين فقط بالتسجيل. الدرجة العليا يستقلها شخص واحد، ويسمى “الكابتن”، تحته يكون عدد 2 “مساعدي طيار”، بعدهم طبقة “المضيفين” وعددهم أربعة أي اثنان تحت كل مساعد، وأخيراً الدرجة الرابعة تتكون من ثمانية “ركاب”. عندما يكتمل عدد الركاب في الطائرة، يتوجب على كل واحد منهم دفع مبلغ محدد للكابتن، والذي يرحل فور استلامه للمبلغ. رحيل الكابتن سيحول الهرم الكبير إلى هرمين صغيرين، على رأس كل هرم مساعد كابتن. سيترقى من هم في كل درجة إلى المرتبة الأعلى، وسيفتح المجال لثمانية “ركاب” جدد في كل هرم. الشكل التالي يوضح ذلك:

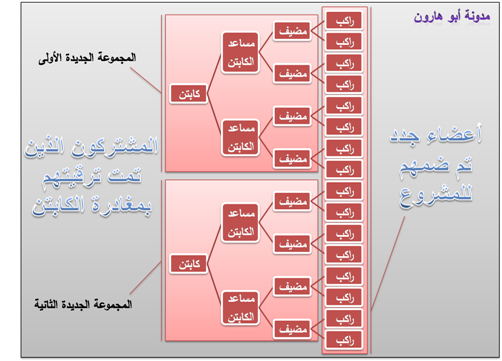

بعد إكتمال الركاب، المرتبة الأخيرة، يتم إعطاء المبلغ للكابتن ليرحل، وفريقه يتحول إلى فريقين كما في الشكل التالي:

وهكذا تستمر الفرق بالإنقسام. شركات الإحتيال غالباً ما تقوم بملئ الصفوف الثلاثة الأولى بأسماء اشخاص مزيفة، وبالتالي يضمن المحتال الحصول على الدفعات السبع الأولى وهي: دفعة للكابتن، دفعتين لمساعدي الكابتن، أربع دفعات للمضيفين. وثم بإمكانه شراء مقاعد جديدة كركاب ومضاعفة رأس المال الذي حصل عليه ابتداءً من أول مجموعة من الضحايا.

نظام المصفوفة:

وهو نظام شبيه بنظام قائد الطائرة، وفيه يصطف الناس في طابور للحصول على منتج قد يكون سيارة، تلفزيون، كاميرا. يحصل الشخص في مقدمة الطابور على المنتج، بعد إنضمام عدد من المشتركين الجدد في للطابور، مثلا بإنضمام عشرة أشخاص يتقدم الطابور خطوة واحدة. للدخول للطابور يلزم الزبائن بشراء شيء لا قيمة له، بسعر عالٍ بشكل مبالغ فيه. تستطيع الشركات الإحتيال في هذا النظام بأن تضيف أسماء مزورة في مقدمة الطابور. فمثلاً، بدل أن يحصل أول مشترك حقيقي على الهدية بعد تسجيل عشرة، يكون أمامه عشرة أشخاص، أي يحتاج أن ينتظر ليضاف مائة شخص للطابور قبل أن يتمكن من الحصول على الهدية.

شركات الإحتيال: منظومة بونزي

النفس البشرية بطبيعتها، إلا من وفقه الله تعالى، كسوله وطماعة. هذه الطبيعة تجعلنا حين نفكر في شراء منتج، نبحث عن أفضل جودة بأقل سعر، وعندما لا يرتقي منتج رخيص إلى توقعاتنا أو يتعطل بعد فترة بسيطة من شراءه، نتذمر ونتهم البائع بأنه خدعنا وغشنا. في هذه الحالة الذنب ليس ذنب البائع، هذا مع افتراضنا بأنه لم يدلس أو يكذب ليقنعك بالشراء، بل هو ذنبك انك لم تعرف بماذا ضحيت عندما دفعت قيمة أقل. ولو طبقنا هذه القاعدة على الاستثمارات، يمكننا القول، بأننا حين تعرض علينا الشراكة في مشروع نجاحه مضمون، لا يجب أن نتوقع الحصول على نسبة أرباح عالية جداً. وكذلك حين يعرض عليك مشروع بعوائد مرتفعة جداً، فأعلم بأن هناك مخاطرة أو مخادعة كبيرة ستحصل عليها عند اشتراكك، وذلك حتى وإن لم يكن هذا واضحاً امامك عندما عرض عليك صاحب المشروع فكرته.

سنواصل الحديث في هذا المقال عن شركات الإحتيال، وفيه سنتحدث عن أحد أشهر أنظمة الإحتيال وأكثرها استخدماً، وفي نفس الوقت الأصعب للكشف، وهو نظام بونزي.

آلية أو منظومة بونزي

شارلز بونزي، إيطالي انقل وعاش في أمريكا خلال الفترة من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. طور نظام احتيال على هيئة استثمار، وعلى أثره تمت محاكمته وسجنه عدة مرات، وأخيراً تم ترحيله من أمريكا. نظام بونزي الأصلي يقوم على جمع أموال الراغبين في الإستثمار، ووعدهم بنسبة أرباح عالية، خلال فترة قصيرة. الإحتيال في هذا النظام يكمن في أن الأرباح التي تُدفع، هي في الواقع أموال المستثمرين أنفسهم، أو المشتركين الذي أشتركوا بعدهم. عادة ما يكون البسطاء ومن لا خبرة مالية أو استثمارية هدف سهل وضحية لهذا النظام. ويساعد المحتالين في ذلك، استخدام الألفاظ والمصطلحات المالية المعقدة. كأن يوهم المحتال الضحية بأن الاستثمار سيكون في سندات حكومية، أو العملات والتعاملات المستقبلية وغيرها.

اكتشاف هذا النظام صعب حتى على ذوي الخبرة من المستثمرين، فهذا النظام من السهل اخفاؤه، ومن الصعب الكشف عنه. وعلى الرغم من تحريمه قانونياً في معظم دول العالم، إلا أن هناك منظمات كبيرة، تستخدم هذا الأسلوب. من أشهر وأحدث القضايا قضية فضيحة برنارد مادوف الرئيس السابق لبورصة ناسداك في سنة 2008، والذي نجح في الحصول على 50 مليار دولار من استخدام هذه الطريقة وحكم عليه بالسجن لمدة 150 سنة.

كيفية عمل هذا النظام:

يدّعي شخص بأن له علاقات وشبكة معارف، وأن لديه مشروع لتوريد بضاعة ذات جودة عالية وسعر منافس غير موجودة في البلد، لكن تنقصه السيولة. فيعرض على الناس مشاركته، ويضع قيمة للسهم مقداره 10,000 ريال. ويقول بأن لا شيء مضمون، ولكنه من المتوقع أن يكون العائد على كل شحنه من البضاعة في حدود 25%. ويزعم بأن تصريف البضاعة يستغرق شهر، من وقت شراء المستثمر للسهم. أي أن من يستثمر بسهم واحد لمدة شهر يستعيد 12,500 ريال بنهاية الشهر.

لتبسيط الفكرة، لنفرض أن هذا المحتال خلال الشهر الأول نجح في ضم 4 ضحايا لمشروعه، “أحمد” و “بدر” و “جابر” و “هادي” كل ضحية اشترى سهم واحد. وبالطبع تسجيل هؤلاء الضحايا في المشروع كان في أيام متفرقة من الشهر. الشكل التالي سيوضح كيفية تدفق المال في المشروع:

بنهاية الشهر، وحلول موعد الدفع لأحمد، سيكون المحتال قد جمع مبلغ 40,000 ريال. ستكون عملية الدفع في هذا الشهر مهمة جداً للمحتال، سيدفع المبلغ كاملاً مع الأرباح فوراً. وفي نفس الوقت سيعرض على أحمد المشاركة في مشروع جديد، وبنفس الربحية. أو قد يغريه بزيادة في الأرباح مقابل زيادة عدد الاسهم. قد لا يوافق أحمد فوراً، ولكن الطبيعة البشرية والتي تحب الكسل والطمع، ستجعل أحمد يعود لاحقاً ليضع المزيد من المال في المشروع. وحتى إن استغرق التفكير أحمد أسبوعاً أو أكثر، فإن لدى المحتال مالاً يكفيه لرد ارباح ورؤس أموال “بدر” و “جابر”. أحمد أيضاً لن يصمت، فسيبدأ بالتحدث عن الربح الذي حققه من خلال هذا المشروع، وقد يدعو أصدقائه للمشاركة. في حالة مشاركة أحمد أو أحد أصدقائه بعدد من الأسهم، فإن المحتال سيضمن الصمود للشهر الثاني. ومافعله مع أحمد سيفعله مع البقية.

بمرور الشهر الثاني، ومع ملاحظة بأن المحتال بدء بلا شيء، فإنه سيكون قد حقق 180,000 ريال، بدخول 3 مشتركين جدد، وبقاء ثلاثة مشتركين من الشهر الأول. وهكذا تتضخم أمواله، والمشتركين يعتقدون بوجود مشروع حقيقي، والطمع يدعوهم لشراء المزيد من الأسهم. حتى ينكشف المشروع ويخسر جميع المشتركين أموالهم.

انكشاف المشروع

قد يبرع أصحاب هذه المنظومة في اخفاء حقيقتها، ولكن في النهاية، ستنكشف الخدعة، وعادة ما يكون ذلك في احدى هذه الحالات الثلاث:

- يختفي صاحب المشروع، مع كافة الأموال المستثمرة في مشروعه.

- بمرور الوقت، ومع ازدياد حجم المشروع والأموال المستثمرة فيه، يجد صاحب المشروع صعوبة في جذب مستثمرين جدد لمشروعه. وبالتالي يصعب عليه دفع أرباح كبار المستثمرين. وأي علامة على عدم وجود السيولة في المشروع، كتأخر دفعة، ستبدأ سلسلة من ردود فعل المستثمرين، الذين سيبدؤون بطلب سحب أموالهم من المشروع، مما سيسرع من تجفيف المنظمة، وانفضاحها.

- ردود الفعل هذه قد تنشأ بسبب آخر خارج المنظمة. فقد تكون المنظمة تسير على خطى حثيثة، وإدارتها نجحت في إخفاء حقيقة المشروع، ولكن يحدث إنهيار في السوق، أو يحدث أمر يستدعي الناس لسحب أموالهم. فيبدأ الناس بالسحب، وتبدأ سيولة المنظمة بالإنخفاض.

المراجع:

شارلز بونزي | نظام بونزي | فضيحة مادوف | قائمة بأشهر الإحتيالات بنظام بونزي

شركات الإحتيال: المخاطرة والعائد على الإستثمار

قبل عدة أسابيع اتصل بي أحد زملاء الدراسة القدماء، وبعد التحية سألني إن كنت أملك ساعة ليحدثني فيها عن مشروع مهم، يريد عرضه علي، وأردف بأن المشروع عاجل ولا يمكن تأجيل عرضه علي. ومع إصراره اتفقت على مقابلته مساء ذلك اليوم في أحد المقاهي.

بعد وصولنا، أخرج لي كتاباً، وبدء بالقول “الحياة العصرية مليئة بمسببات الأكسدة، دخان السيارات، التدخين، الوجبات السريعة، وغيرها… ماهي الأكسدة؟”. وبدأ بعدها الحديث عن آثار الأكسدة، وكيف أن هناك فاكهة وسماها “أقوى فاكهة في العالم” تساعد على الوقاية من أضرار الأكسدة. وبدء بسرد إحصائيات لا مصدر لها، ثم بدء بذكر قصص تجارب شخصية له ولعدد من أصدقائه واستشهد بها على فوائد عصير هذه الفاكهة. هنا أوقفته وقلت له بأني لا أصدق معلومات بلا مصدر أو تجارب شخصية، خصوصاً التجارب الشخصية لمن يحاول تسويق منتج لي. وبعدها سألته، نحن هنا للحديث عن مشروعك المهم، هل العرض السابق له علاقة بمشروعك؟ قال: “نعم.. نعم، اصبر معي لحظة لأكمل لك شرح الفكرة”. وأكمل الشرح، ودعاني لشراء العصير الذي تبلغ قيمة 2 ليتر منه (400) ريال.. نعم ريال وليس هللة، أو الإنضمام للشركة المسوقة للعصير، كمسوق جديد.

ولكي أنظم للشركة كان عليه أن يشرح آلية عمل الشركة، وعندما بدء بالشرح، أوقفته وقلت له: “هذه شركة تستخدم نظام الهرم، Pyramid Scheme، وهو نظام فيه غش وخداع ومحرم قانونياً في معظم دول العالم”. قال: “لا، الشركة لا تستخدم نموذج الهرم، ولكنها تستخدم نموذج التسويق الشبكي، وهو أحدث الأنظمة في التسويق”. وعلى الرغم من أن ما كان يشرحه أمامي هو نموذج هرمي 100%، إلا أن عدم معرفتي بتعريف التسويق الشبكي، جعلني أصمت واستمع لبقية شرحه.

بعد عودتي للبيت بدأت البحث عن الشركة التي دعاني صديقي للإنضمام إليها، وكذلك بدأت القراءة عن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وعن الفاكهة التي تحدث عنها. حقيقة عثرت على معلومات مهمة، وكان أهمها عدد المشتركين النشطين في تلك الشركة، وكمية ما يكتب عنها وعن العصير، وتطابقه العجيب، وكأن المسوقين تم تحفيظهم لعبارات تسويقية، يتوجب عليهم تكرارها بالنص دون أي تعديل. عثرت أيضاً، على معلومات متعلقة بالأنظمة الهرمية للتجارة، والتسويق الشبكي، ونظام بونزي. شعرت بأن هذه المعلومات مهمة، ويتوجب علي نشرها وبالتالي صغتها في هذه السلسلة والتي ستتناول ثلاث محاور رئيسية، وهي:

- المخاطرة والعائد على الاستثمار.

- أشهر أنظمة الإستثمار الاحتيالية، وكيف تميزها من أنظمة الإستثمار الحقيقة.

- رد ودراسة مختصرة لشركة بيع العصير السابقة.

لم أكمل الحلقة الأخيرة بعد، وبالتالي قد يكون هناك تعديل في التوزيع لاحقاً.

المخاطرة والعائد على الإستثمار

حلم الثراء السريع، على الرغم من إيقان الكثير منّا بأنه مستحيل بالطرق القانونية أو الشرعية، إلا أننا وفي حالات كثيرة نركض كالمجانين خلف من يزعم قدرته على تحقيق ذلك الحلم لنا. “بدون أي جهد، وبدون أي رأس مال ستصبح مليونير خلال فترة قصيرة”، الجملة السابقة وغيرها مما اختلف في اللفظ واتفق في المعنى، لا بد وأنك قد سمعتها في مكان ما، أو ستسمعها قريباً.

أي استثمار سواء أكان استثمار مادي، أو فكري، أو جسدي، مصيره النجاح أو الفشل. ضمان نجاح مشروع أو فشل آخر، موضوع خارج يد أي شخص، ما يفعله المحللون الماليون، هو دراسة للمخاطر التي قد تؤدي إلى فشل المشروع، لحصر هذه المخاطر ومعرفة النسبة التقريبية لإحتمالية وقوعها. وعادة ما تتم هذه الدراسة عندما يكون لدى المستثمر عدة مشاريع ويرغب بإختيار أحدها. فيتم حصر العوائد التقريبية وخطورة، أو احتمال فشل، كل مشروع. وبعدها يتم مقارنة المشاريع للتعرف على أفضل المشاريع من ناحية قلة الخطورة مع مناسبة العوائد مع هدف المستثمر.

مثلاً، لو فرضنا أن لديك مائة ألف ريال، وكان لديك ثلاثة مشاريع استثمارية تود اختيار احدهم. الخيار الأول: الإستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم، الخيار الثاني: المضاربة في سوق الأسهم، الخيار الثالث: افتتاح بقالة صغيرة. وسنضيف لهم خيار مهم قد يغفل عنه الكثير، وهو أنك لن تفعل شيء، أو أن تضع المال في حساب بنكي. ستكون المقارنة كالتالي:

لا بد وأنه قد أصبح لديك تصور عن أنسب المشاريع لديك. فالإستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم يعني نسبة بسيطة من الأرباح، ونسبة خطر أو خسارة منخفضة. ولديك خيار أن لا تفعل شيء بنقودك وتجعل البنك يحتفظ بها لك، لن تربح أي شيء من إبقاء نقودك في البنك، وكذلك نسبة الخسارة شبه معدومة. تبقى لديك خيارين، وكلاهما سيكون مردودهما عال، الأول وهو المضاربة في سوق الأسهم، ومن خلاله ستحصل على عائد تقريبي نسبته 50% من رأس المال خلال خمس سنوات، مع نسبة لخسارة رأس المال مقدارها 50%. والخيار الأخير في افتتاح بقالة، من خلالها ستعيد 75% من رأس مالك خلال خمس سنوات، ونسبة فشلك المترتب على إرتفاع الإيجار يعادل 40% تقريباً.

في الحالات الطبيعية، العلاقة بين العائد على الاستثمار والمخاطرة علاقة طردية. فالإستثمار الذي يحتوي على مخاطرة عالية، من الطبيعي أن يكون المردود من ورائه عال. وهذا اسلوب طبيعي نتعامل به جميعاً في حياتنا وتعاملتنا، فلو كان عندي مشروع نسبة خطورته منخفضة، وكنت ابحث عن ممول، فمن الطبيعي أن لا أعطيه أسهم كثيرة من الأرباح. فالربح شبه المضمون، ستجد آلاف الممولين له. بينما لو كان مشروعي خطير، ونسبة فشله عاليه، لن أجد من يشاركني، وبالتالي سأضطر للتنازل عن نسبة من الأرباح لإغراء ممول بقبول تمويل مشروعي.

بالتالي، يمكنك استخدام هذا المقياس للتعرف على المشاريع ودرجة خطورتها. فحين يأتيك شخص ويذكر لك عن مشروع أرباحه عالية جداً، تأكد من أنه مشروع خطير، أو أن هناك سر يحتاج أن تبحث عنه وتتعرف عليه. وتذكر دائماً، أنك لست مجبراً على الاستثمار، فأحياناً، قد تكون الخيارات المتاحة لديك يترتب عليها نسبة مخاطرة عالية وربح بسيط، وبالتالي سيكون أفضل الخيارات أن لا تفعل شيء.

قليل من الأنانية لا يضر!

عندما نسمع عن الأنانية، فإننا في العادة نتوقع أن يعقبها ذم لهذه الصفة “السيئة”. ولكن لو تعمقنا في النظر قليلاً، ورأينا الموضوع من زاوية إنجاز الأعمال، فإن بعض الأنانية مفيد، إن لم يكن مهماً، في عملية إتمام المهام. فالمشاريع، وخصوصاً الكبيرة منها، تستغرق وقتاً طويلاً، قد يمتد من ساعات إلى سنوات، قبل أن تختم العمل. ولا شك بأن التحفيز الجيد للذات، يلعب دوراً رئيسياً في ضمان استمرارية العمل. هنا تأتي أهمية “الأنانية”، أو معرفة “ما الذي سأحصله لنفسي من خلال هذا العمل؟”.

لكل عمل جوانب إيجابية تحفزنا على متابعة العمل والقيام به على أكمل وجه، وجوانب سلبية تحبطنا وقد تدفعنا للتوقف أو عدم التأدية بالشكل المطلوب. فعلى سبيل المثال، حينما تدرس أو تعمل، أتوقع أنك من وقت لآخر تفكر في الأمور الإيجابية التالية:

- المتعة في العمل ذاته: أنا أستمتع بالقيام بعملي، أو بتعلمي للاشياء الجديدة في مجالي.

- توليد العمل لرضا ذاتي: أثناء عملي أو دراستي، أشعر بالسعادة النابعة من رضاي عن نفسي، وإيماني برضا ربي عني.

- الأمل والطموح لإنجاز أكبر: مع كل مهمة أنجزها في عملي أو سطر أقرأه أثناء دراستي، أنا أقرب خطوة من بلوغ هدفي.

ولو عكست الأفكار السابقة، لوجدت أن فيها الدوافع السلبية، فمثلاً:

- المتعة في العمل ذاته: عملي روتيني وملل، أو المحاضر يثقل علي بالواجبات.

- توليد العمل لرضا ذاتي: أنا غير مقتنع بعملي، وما اعمله يشعرني بأني أنافق أو أخدع من هم حولي.

- الأمل والطموح لإنجاز أكبر: هذا العمل أو المهمة تعطلني عن القيام بأعمال أخرى مهمة.

معرفتك للأمور السابقة، يساعدك على تحفيز نفسك إن كانت المهمة موكلة لك. وأيضاً لو حددت الإيجابي والسلبي في المهمة التي توكلها لغيرك، سيعينك ذلك على تسويق فكرتك، وتحفيز غيرك للقيام بما تطلبه منهم. العثور عليها لا يكون سهلاً دائماً، فقد يحتاج ذلك للتفكير والبحث. ولاحظ هنا أن المال ليس أمرًا رئيسيًا بل هو جزء من (الأمل والطموح لإنجاز أكبر)، ويشترك معه في هذا الدافع أمور أخرى عديدة كالإستقرار، أو الترقية.

بعد أن تحدد الدوافع، سيكون عليك صياغتها وتذكير نفسك بها كلما شعرت بالفتور أو حدثتك نفسك للتوقف عن العمل. الافكار الإيجابية تصاغ بمفردها، والسلبية يذكر معها حدث إيجابي سيلغيها عند الإنتهاء من المهمة. فمثلاً تقول:

- أنا لا استمتع بعملي الحالي، ولكنه يقربني من الترقية الكبيرة.

- عندما أنهي هذه السنة، بإمكاني ترك الوظيفة الحالية والإنتقال للشركة التي أحبها.

- المحاضر سيتوقف عن إحراجي أمام الطلبة، عندما اسلمه الواجب في وقته.

لو بدلنا الأماكن الآن، وفرضنا بأنك أنت المدير أو المحاضر، ستجد أمامك أداة قوية لتحفيز التابعين لك من الموظفين أو الطلبة. فمن خلال استخدام الأفكار السابقة، وزرعها في عقل الموظف، تستطيع مساعدته لتحفيز نفسه على العمل وإعطاؤك جل جهده. دراستك لنفسك، وتحديد الإيجابي والسلبي لنفسك أمره هين، مقارنة بالتفكير فيما يشعر به الآخرون. حاول أن تستشف ما يعتقده غيرك، سواءًا من خلال السؤال الغير مباشر، أو محاول استقراء ما يفكرون به. ما يحدث أن المدراء، أو الأساتذة ينظرون للصلاحيات على أنها قوة معطاة لهم، وبالتالي يصدرون الأوامر وينسون أن يقوموا بتسويق طلباتهم للموظفين. حينها، يعمل الموظف أو الطالب على المهمة، ولكنه لا يكون متحفزاً، فلا يعطي مديره كل قدراته وطاقاته في العمل.

وتذكر مقولة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (ايزنهاور): “القيادة هي فن من خلاله تجعل شخصاً آخر يقوم بعمل تريده أنت، لأنه يريد ذلك!”.

الطنطاوي: بعد الخمسين!

وصلتني هذه المقالة وهي للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وأعلى درجاته وجمعنا وإياه في جناته. وهي بعنوان (بعد الخمسين) ويتحدث فيها الشيخ في يوم ميلاده عن الدنيا وحال الناس معها.. قراءة ممتعة!

بعد الخمسين

نظرت في التقويم فوجدت أني أستكمل اليوم (23 جمادى الأولى 1379هـ) اثنتين وخمسين سنة قمرية، فوقفت ساعة أنظر فيها في يومي وأمسي، أنظر من أمام لأرى ما هي نهاية المطاف، وأنظر من وراء لأرى ماذا أفدت من هذا المسير.

وقفت كما يقف التاجر في آخر السنة ليجرد دفاتره ويحرر حسابه، وينظر ماذا ربح وماذا خسر. وقفت كما تقف القافلة التي جُنّ أهلوها وأخذهم السُّعَار، فانطلقوا يركضون لا يعرفون من أين جاؤوا ولا إلى أين يذهبون، ولا يهدؤون إلاّ إذا هدّهم التعب فسقطوا نائمين كالقتلى!

وكذلك نحن إذ نعدو على طريق الحياة؛ نستبق كالمجانين ولكن لا ندري علامَ نتسابق، نعمل أبداً من اللحظة التي نفتح فيها عيوننا في الصباح إلى أن يغلقها النعاس في المساء، نعمل كل شيء إلا أن نفكر في أنفسنا أو ننظر من أين جئنا وإلى أين المصير!

وجردت دفاتري، أرى ماذا طلبت وماذا أُعطيت.

* * *

طلبت المجد الأدبي وسعيت له سعيه، وأذهبت في المطالعة حِدّة بصري وملأت بها ساعات عمري، وصرّمت الليالي الطِّوال أقرأ وأطالع، حتى لقد قرأت وأنا طالب كتباً من أدباء اليوم مَن لم يفتحها مرة لينظر فيها! وما كان لي أستاذ يبصرني طريقي ويأخذ بيدي، وما كان من أساتذتي مَن هو صاحب أسلوب في الكتابة يأخذني باتّباع أسلوبه، ولا كان فيهم مَن له قدم في الخطابة وطريقة في الإلقاء يسلكني مسلكه ويذهب بي مذهبه. وما يسميه القراء أسلوبي في الكتابة ويدعوه المستمعون طريقتي في الإلقاء شيء مَنَّ الله به عليّ لا أعرفه لنفسي، لا أعرف إلاّ أني أكتب حين أكتب وأتكلم حين أتكلم منطلقاً على سجيتي وطبعي، لا أتعمد في الكتابة إثبات كلمة دون كلمة ولا سلوك طريق دون طريق، ولا أتكلف في الإلقاء رنّةً في صوتي ولا تصنّعاً في مخارج حروفي.

وكنت أرجو أن أكون خطيباً يهز المنابر وكاتباً تمشي بآثاره البرد، وكنت أحسب ذلك غاية المنى وأقصى المطالب، فلما نلته زهدت فيه وذهبت مني حلاوته، ولم أعد أجد فيه ما يُشتهى ويُتمنّى.وما المجد الأدبي؟ أهو أن يذكرك الناس في كل مكان وأن يتسابقوا إلى قراءة ما تكتب وسماع ما تذيع، وتتوارد عليك كتب الإعجاب وتقام لك حفلات التكريم؟ لقد رأيت ذلك كله، فهل تحبون أن أقول لكم ماذا رأيت فيه؟ رأيت سراباً… سراب خادع، قبض الريح!

وما أقول هذا مقالة أديب يبتغي الإغراب ويستثير الإعجاب، لا والله العظيم (أحلف لكم لتصدقوا) ما أقول إلاّ ما أشعر به. وأنا من ثلاثين سنة أعلو هذه المنابر وأحتل صدور المجلات والصحف، وأنا أكلم الناس في الإذاعة كل أسبوع مرة من سبع عشرة سنة إلى اليوم، ولطالما خطبت في الشام ومصر والعراق والحجاز والهند وأندونيسيا خطباً زلزلت القلوب، وكتبت مقالات كانت أحاديث الناس، ولطالما مرت أيام كان اسمي فيها على كل لسان في بلدي وفي كل بلد عشت فيه أو وصلت إليه مقالاتي، وسمعت تصفيق الإعجاب، وتلقيت خطب الثناء في حفلات التكريم، وقرأت في الكلام عني مقالات ورسائل، ودرَس أدبي ناقدون كبار ودُرّس ما قالوا في المدارس، وتُرجم كثير مما كتبت إلى أوسع لغتين انتشاراً في الدنيا: الإنكليزية والأردية، وإلى الفارسية والفرنسية… فما الذي بقى في يدي من ذلك كله؟ لا شيء. وإن لم يكتب لي الله على بعض هذا بعضَ الثواب أكُنْ قد خرجت صفر اليدين!.

إني من سنين معتزل متفرد، تمر عليّ أسابيع وأسابيع لا أزور فيها ولا أزار، ولا أكاد أحدّث أحداً إلاّ حديث العمل في المحكمة أو حديث الأسرة في البيت. فماذا ينفعني وأنا في عزلتي إن كان في مراكش والهند وما بينهما مَن يتحدث عني ويمدحني، وماذا يضرني إن كان فيها من يذمني أو لم يكن فيها كلها مَن سمع باسمي؟

ولقد قرأت في المدح لي ما رفعني إلى مرتبة الخالدين، ومن القدح فيّ ما هبط بي إلى دركة الشياطين، وكُرِّمت تكريماً لا أستحقه وأُهملت حتى لقد دُعي إلى المؤتمرات الأدبية وإلى المجالس الأدبية الرسمية المبتدئون وما دُعيت منها إلى شيء، فألفت الحالين وتعوّدت الأمرين، وصرت لا يزدهيني ثناء ولا يهزّ السبُّ شعرةً واحدة في بدني.

أسقطت المجد الأدبي من الحساب لما رأيت أنه وهم وسراب.

* * *

وطلبت المناصب، ثم نظرت فإذا المناصب تكليف لا تشريف، وإذا هي مشقة وتعب لا لذّة وطرب، وإذا الموظف أسير مقيِّد بقيود الذهب، وإذا الجزع من عقوبة التقصير أكبر من الفرح بحلاوة السلطان، وإذا مرارة العزل أو الإعفاء من الولاية أكبر من حلاوة التولية. ورأيت أني مع ذلك كله قد اشتهيت في عمري وظيفة واحدة، سعيت لها وتحرّقت شوقاً إليها… هي أن أكون معلماً في المدرسة الأولية في قرية حرستا وكان ذلك من أكثر من ثلاثين سنة، فلم أنلها فما اشتهيت بعدها غيرها.

وطلبت المال وحرصت على الغنى، ثم نظرت فوجدت في الناس أغنياء وهم أشقياء وفقراء وهم سعداء.

ووجدتني قد توفي أبي وأنا لا أزال في الثانوية، وترك أسرة كبيرة وديوناً كثيرة، فوفّى الله الدين وربى الولد وما أحوج إلى أحد، وجعل حياتنا وسطاً ما شكونا يوماً عوزاً ولا عجزنا عن الوصول إلى شيء نحتاج إليه، وما وجدنا يوماً تحت أيدينا مالاً مكنوزاً لا ندري ماذا نصنع به، فكان رزقنا والحمد لله كرزق الطير: تغدو خِماصاً وترجع بِطاناً.

فلم أعد أطلب من المال إلاّ ما يقوم به العيش ويقي الوجهَ ذلَّ الحاجة.

وطلبت متعة الجسد وصرّمت ليالي الشباب أفكر فيها وأضعت أيامه في البحث عن مكانها، وكنت في سكرة الفتوة الأولى لا أكاد أفكر إلا فيها ولا أحن إلاّ إليها، أقرأ من القصص ما يتحدث عنها ومن الشعر ما يشير إليها. ثم كبرت سني وزاد علمي، فذهبت السكرة وصحّت الفكرة، فرأيت أن صاحب الشهوة الذي يسلك إليها كل سبيل كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر وكلما ازداد شرباً ازداد عطشاً، ووجدت أن مَن لا يرويه الحلال يقنع به ويصبر عليه لا يرويه الحرام ولو وصل به إلى نساء الأرض جميعاً.

ثم ولّى الشباب بأحلامه وأوهامه، وفترت الرغبة ومات الطلب، فاسترحت وأرحت.

* * *

وقعدت أرى الناس، أسأل: علامَ يركضون؟ وإلامَ يسعون؟ وما ثَمّ إلاّ السراب!

هل تعرفون السراب؟ إنّ الذي يسلك الصحراء يراه من بعيد كأنّه عينٌ من الماءِ الزّلال تحدّقُ صافية في عينِ الشّمس، فإذا كدّ الرِّكاب وحثّ الصِّحابَ ليبلغه لم يلقَ إلاّ التراب.

هذه هي ملذّات الحياة؛ إنّها لا تلذّ إلاّ من بعيد.

يتمنّى الفقير المال، يحسب أنّه إذا أعطي عشرة آلاف ليرة فقد حيزت له الدّنيا، فإذا أعطيها فصارت في يده لم يجد لها تلك اللّذة التي كان يتصوّرها وطمع في مئة الألف … إنّه يحسّ الفقر بها وهي في يده كما يحسّ الفقر إليها يوم كانت يده خلاءً منها، ولو نال مئة الألف لطلب المليون، ولو كان لابن آدم واديًا من ذهب لابتغى له ثانيًا، ولا يملأ عينَ ابن آدم إلاّ التراب.

والشاعر العاشق يملأ الدنيا قصائد تسيل من الرّقة وتفيض بالشّعور، يعلن أنّه لا يريد من الحبيبة إلاّ لذّة النظر ومتعة الحديث، فإذا بلغها لم يجدهما شيئًا وطلب ما وراءهما، ثمّ أراد الزّواج فإذا تمّ له لم يجد فيه ما كان يتخيّل من النعيم، ولذابت صور الخيال تحت شمس الواقع كما يذوب ثلج الشّتاء تحت همس الرّبيع، ولرأى المجنون في ليلى امرأةً كالنساء ما خلق الله النساء من الطين وخلقها (كما كان يُخيّل إليه) من القشطة، ثمّ لَمَلّها وزهد فيها وذهب يجنُّ بغيرها!

ويرى الموظّفُ الصغيرُ الوزيرَ أو الأميرَ ينزل من سيارته فيقف له الجندي وينحني له الناس، فيظن أنّه يجد في الرياسة أو الوزارة مثل ما يتوهّم هو من لذّتها ومتعتها لحرمانه منها، ما يدري أنّ الوزير يتعوّد الوزارة حتّى تصير في عينه كوظيفة الكاتب الصغير في عين صاحبها. أوهام … ولكننا نتعلّق دائمًا بهذه الأوهام!

* * *

وفكرت فيما نلت في هذه الدنيا من لذائذ وما حملت من عناء طالما صبرت النفس على إتيان الطاعة واجتناب المعصية، رأيت الحرام الجميل فكففت النفس عنه على رغبتها فيه، ورأيت الواجب الثقيل حملت فحملت النفس عليه على نفورها منه ، وطالما غلبتني النفس فارتكبت المحرمات وقعدت عن الواجبات، تألمت واستمتعت، فما الذي بقي من هذه المتعة وهذا الألم؟ لا شيء. قد ذهبت المتعة وبقي عقابها وذهب الألم وبقي ثوابه.

ولم أرَ أضلَّ في نفسه ولا أغشَّ للناس ممّن يقول لك: لا تنظر إلاّ إلى الساعة التي أنتَ فيها، فإنَّ ما مضى فاتَ والمؤمّل غيبٌ ولكَ السّاعةُ التي أنتَ فيها

لا والله؛ ما فات ما مضى ولكن كُتب لك أو عليك، أحصاه الله ونسوه. والآتي غيب كالمشاهَد. وما مَثَل هذا القائل إلاّ كمَثَل راكب سفينة أشرفت على الغرق ولم يبقَ لها إلاّ ساعات، فما أسرع إلى زوارق النجاة إسراع العقلاء ولا ابتغى طوق النجاة كما يبتغيه من فاته الزورق، ولكنه عكف على تحسين غرفته في السفينة الغارقة يزين جدرانها بالصور ويكنس أرضها من الغبار، يقول لنفسه: ما دامت السفينة غارقة على كلّ حال فلِمَ لا أستمتع بساعتي التي أنا فيها؟ يُفسد عمرَه كله بصلاح هذه الساعة، وإذا عرض له العقل يسفّه عملَه فليضرب وجه العقل بكأس الخمر التي تعمي عينيه فلا يبصر ولا يهتدي، وإنّ من الخمر لخمرة المال وخمرة السلطان!

هذا مثال من يجعل هذه الدنيا الفانية أكبر همّه ويزهد في الآخرة الباقية، ولو عقل لزهد في الدنيا. لا يحمل ركوته وعصاه ويسلك البراري وحيدًا، ولا يقيم في زاوية ويمد يده للمحسنين؛ فإن هذا هو زهد الجاهلين، وهو معصية في الدين. إنّ الزهد الحق هو زهد الصحابة والتابعين، الذين عملوا للدنيا واقتنوا الأموال واستمتعوا بالطيّبات الحلال وأظهروا نِعَم الله عليهم، ولكن كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، وكان ذكر الله أبدًا في نفوسهم وعلى ألسنتهم، وكانت الشريعة نبراسهم وإمامهم، وكانت أيديهم مبسوطةً بالخير، وكانوا لا يفرحون بالغنى حتى يَبطروا ولا يحزنون للفقر حتى ييأسوا، بل كانوا بين غنيٍّ شاكر وفقيرٍ صابر. ومَن يحصل المال وينفقه في الطاعة خيرٌ ممّن لا يحصل ولا ينفق بل يسأل ويأخذ، ومن يتعلّم العلم ويعمل به خيرٌ ممّن يعتزل الناس للعبادة في زاويةٍ أو مغارة، ومن يكون ذا سلطانٍ ومنصب فيقيم العدل ويدفع الظلم خيرٌ ممّن لا سلطان له ولا عدل على يديه… وليست العبادة أن تصفّ الأقدام في المحاريب فقط، ولكن كلّ معروفٍ تسديه إن احتسبته عند الله كان لك عبادة، وكلّ مباحٍ تأتيه إن نويت به وجه الله كان عبادة؛ إذا نويت بالطعام التقوّي على العمل الصالح وبمعاشرة الأهل الاستعفاف والعفاف وبجمع المال من حِلّه القدرة به على الخير، كان كلّ ذلك لك عبادة، وكلّ نعمة تشكر عليها وكلّ مصيبة تصبر لله عليها كانت لك عبادة.

والإنسان مفطورٌ على الطمع، تراه أبدًا كتلميذ المدرسة؛ لّما بلغ فصلاً كان همّه أن يصعد إلى الذي فوقه. ولكن التلميذ يسعى إلى غاية معروفة إذا بلغها وقف عندها، والمرء في الدنيا يسعى إلى شيءٍ لا يبلغه أبدًا؛ لأنه لا يسعى إليه ليقف عنده ويقنع به بل ليجاوزه راكضًا يريد غايةً هي صورةٌ في ذهنه ما لها في الأرض من وجود!

وقد يُعطى المال الوفير والجاه الواسع والصحة والأهل والولد، ثمّ تجده يشكو فراغًا في النّفْس وهمًّا خفيًّا في القلب لا يعرف له سببًا، يحسّ أنّ شيئًا ينقصه ولا يدري ما هو، فما الذي ينقصه فهو يبتغي استكماله؟

لقد أجاب على ذلك رجلٌ واحد؛ رجلٌ بلغ في هذه الدنيا أعلى مرتبة يطمح إليها رجل: مرتبة الحاكم المطلق في ربع الأرض فيما بين فرنسا والصين، وكان له مع هذا السلطان الصحة والعلم والشّرف، هو عمر بن عبد العزيز الذي قال: “إنّ لي نفسًا توّاقة، ما أُعطيت شيئًا إلاّ تاقت إلى ما هو أكبر: تمنّت الإمارة، فلمّا أعطيَتها تاقت إلى الخلافة، فلمّا بلغتها تاقت إلى الجنّة”!

هذا ما تطلبه كلّ نفس؛ إنّها تطلب العودة إلى موطنها الأوّل، وهذا ما تحسّ الرغبة الخفيّة أبدًا فيه والحنين إليه والفراغ الموحِش إن لم تجده.

فهل اقتربتُ من هذه الغاية بعدما سرت إليها على طريق العمر اثنتين وخمسين سنة؟

يا أسفي! لقد مضى أكثر العمر وما ادّخرت من الصالحات، ولقد دنا السّفر وما تزوّدتُ ولا استعددت، ولقد قَرُبَ الحصاد وما حرثت ولا زرعت، وسمعت المواعظ ورأيت العِبَر فما اتّعظت ولا اعتبرت، وآن أوانُ التوبة فأجّلت وسوّفت.

اللهمّ اغفر لي ما أسررتُ وما أعلنت، فما يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهمّ سترتني فيما مضى فاسترني فيما بقي، ولا تفضحني يوم الحساب.